Le sort des données dans les fusions et acquisitions : la concurrence se joue sur un nouveau terrain

Publié le 30/09/2025 par

Etienne Wery

376 vues

Dans l’économie numérique, les fusions d’entreprises ne se limitent plus à des questions de parts de marché ou de capacités de production. L’accès aux données est devenu un facteur déterminant de pouvoir économique. La Commission européenne doit désormais évaluer non seulement la taille d’une entreprise, mais aussi la valeur concurrentielle des données qu’elle détient ou…

Dans l’économie numérique, les fusions d’entreprises ne se limitent plus à des questions de parts de marché ou de capacités de production. L’accès aux données est devenu un facteur déterminant de pouvoir économique. La Commission européenne doit désormais évaluer non seulement la taille d’une entreprise, mais aussi la valeur concurrentielle des données qu’elle détient ou acquiert.

Si Coca rachetait Pepsi, tout le monde verrait immédiatement le risque sur le marché des sodas : l’entité issue du rapprochement pourrait imposer ses conditions (aux concurrents comme aux consommateurs), les fabricants plus petits seraient asphyxiés puis rachetés ou évincés, jusqu’à ce qu’un acteur super-dominant fixe sa loi, son prix et sa vision du produit.

Pour éviter ce scénario, les autorités de concurrence veillent : elles peuvent interdire une opération, l’autoriser sous conditions (structurelles comme la cession d’actifs, ou comportementales comme des engagements d’accès), ou encore n’autoriser qu’un périmètre restreint.

Longtemps, le contrôle des concentrations a surtout regardé des éléments « physiques » : parts de marché, capacités de production, réseaux de distribution. La question centrale était : la fusion entre deux concurrents importants risque-t-elle d’augmenter les prix, de dégrader la qualité ou de freiner l’innovation ?

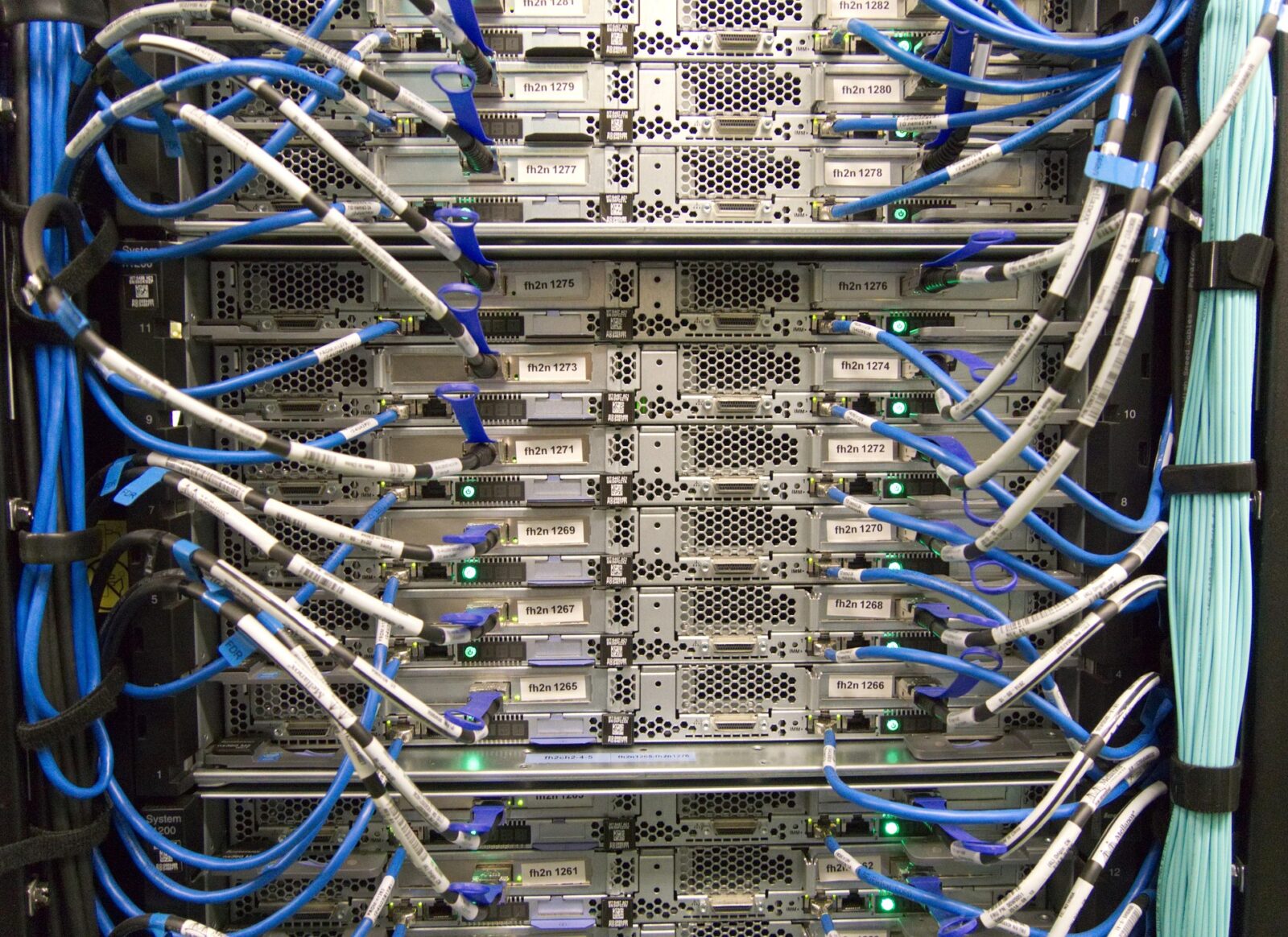

Avec l’économie numérique, la source de pouvoir s’est déplacée : maîtriser des données peut devenir aussi décisif que posséder des usines. Les données ne sont pas seulement une ressource de plus ; elles peuvent être un intrant important pour entrer sur un marché, améliorer un service ou accélérer une technologie – et elles peuvent être la véritable raison d’un rapprochement.

C’est pourquoi les autorités (la Commission européenne en premier lieu) repensent leur grille d’analyse : au-delà des parts de marché, il faut apprécier si l’accès à un jeu de données précis change l’équilibre concurrentiel. Voir par exemple l’analyse de l’autorité française.

Le risque horizontal : quand deux vendeurs de données fusionnent

L’hypothèse est celle où deux entreprises présentes sur un même marché de la vente de données décident de s’unir. Ici, les données sont le produit vendu, comme des études de marché, des bases d’information ou des services de courtage de données (« data brokers »). Ce n’est pas le cas le plus fréquent en Europe mais des exemples existent (tel le rachat partiel par IMS Health d’activités de Cegedim dans le secteur des études de marché médicales standardisées).

Sur le plan juridique, l’autorité se demande si la fusion risque de réduire la pression concurrentielle et d’entraîner une hausse des prix, une baisse de la qualité ou une réduction du choix pour les clients.

Pour que ce risque soit caractérisé, plusieurs conditions doivent être réunies. D’abord, il faut définir le marché pertinent, c’est-à-dire le « ring » sur lequel les entreprises se battent. L’autorité de concurrence doit se demander quels produits ou services sont de vrais substituts aux yeux des clients (le marché de produit) et dans quel espace géographique la concurrence est homogène (le marché géographique). Ensuite, une fois ce marché défini, il faut regarder la force de marché des entreprises en cause et les conséquences de l’opération sur ce marché. Si les entreprises fusionnées sont de petits acteurs parmi de nombreux concurrents sur un marché concurrentiel avec un choix pour le client qui est réel, la fusion sera rarement problématique.

Le risque vertical : l’input foreclosure ou blocage d’un intrant

L’input foreclosure, ou verrouillage d’un intrant, désigne une situation où une entreprise qui contrôle une ressource importante risque de couper ou restreindre l’accès à cette ressource pour ses concurrents.

Le risque est le suivant : si une entreprise qui possède un « intrant » (c’est-à-dire un élément nécessaire pour exercer une activité économique en aval : une matière première, une infrastructure, ou, dans l’économie numérique, un jeu de données) fusionne avec un acteur du marché, celui-ci peut être tenté de réserver l’accès à sa filiale et d’en priver les autres. Les concurrents n’ont alors plus les moyens de rivaliser, car ils se voient privés de quelque chose d’essentiel pour produire ou innover. On peut imaginer le scénario suivant : un acteur contrôle la seule source d’eau d’une ville (« l’intrant ») et, après une fusion, décide de ne la distribuer qu’à ses propres cafés et restaurants. Les autres établissements ne pourraient plus fonctionner normalement et finiraient par disparaître.

Un exemple emblématique est l’affaire Google/Fitbit. Fitbit fournissait les données de ses montres connectées à des tiers via une API, et le risque était que Google coupe ou réduise ce flux pour privilégier ses services « maisons ». Google a dû prendre des engagements contraignants dont : maintien de l’accès via la Fitbit Web API et silo publicitaire interdisant l’usage des données Fitbit pour Google Ads (durée 10 ans).

Pour que l’autorité intervienne, il faut que la donnée soit indispensable (si elle est facilement remplaçable par d’autres sources, le verrouillage n’aura aucun effet), que l’entreprise qui la contrôle dispose d’un pouvoir de marché suffisant en amont et que l’entreprise intégrée qui en résulte ait une incitation économique à couper l’accès.

Dans ce scénario, le but de l’autorité est de protéger la possibilité pour les concurrents de continuer à monter sur le « ring », plutôt que de se retrouver exclus du jeu par un accès bloqué.

Le risque d’efficience : quand la concentration de données risque de perturber la concurrence

Ici, les concurrents ne perdent rien : ils gardent leurs données et leurs moyens d’agir. Mais l’entreprise issue de la fusion gagne, elle, un nouvel accès à des données supplémentaires qui lui permettent d’améliorer son offre.

À court terme, cela ressemble à une bonne nouvelle : les produits ou services deviennent plus performants, les consommateurs bénéficient d’une meilleure qualité ou d’une innovation accrue. Mais certains craignent qu’à plus long terme, cette amélioration ne renforce tellement la position de l’entreprise qu’elle écarte progressivement ses rivaux du marché. Une fois ces rivaux affaiblis, l’entreprise pourrait alors relever ses prix ou réduire la qualité.

Il n’y a pas de diminution immédiate de la concurrence, mais le risque qu’une amélioration trop forte du produit entraîne un déséquilibre futur.

Pour qu’un tel scénario soit crédible, il faudrait démontrer plusieurs choses : que le nouveau jeu de données est réellement suffisamment précieux pour améliorer sensiblement l’offre, que cette amélioration est de nature à marginaliser les concurrents, et que, une fois ces concurrents affaiblis, l’entreprise dominante aura intérêt à relever ses prix ou à réduire la qualité. Cela suppose une analyse fine et exigeante, car le danger invoqué est lointain et incertain, tandis que l’effet positif initial est évident.

La Commission a exploré ce raisonnement dans plusieurs affaires, même si souvent en se référant à des « marchés hypothétiques » de données : Apple/Shazam (elle s’est interrogée sur l’usage que pourrait faire Apple des données musicales collectées par Shazam), Microsoft/LinkedIn (elle a examiné l’impact de la combinaison des bases de données des deux entreprises sur la publicité en ligne), Meta/Kustomer (mesure du risque que Meta ferme ou dégrade l’accès des CRM concurrents de Kustomer, aux canaux de messagerie de Meta : WhatsApp, Messenger, Instagram).

On analyse notamment le volume des données, leur variété, la vitesse de collecte et leur valeur commerciale.